大正時代から100余年

日本の未来を担う養蜂場

シンプルだからこそ難しい。伝統技術がつくり出す高品質

松阪市松ヶ島町に本社を構える水谷養蜂場は、大正元年に創業した歴史の深い蜂蜜の会社です。

創業者の水谷松治郎が3箱のミツバチを譲り受け、そこから歴史が始まりました。当時の日本には養蜂技術がまだ根付ていない中、試行錯誤しながら少しずつ日本の風土に合った方法を確立。いまでは三重県内に20ヶ所、他県にも養蜂場を構える日本有数の会社に成長しました。

蜂蜜は、加工や添加を行わないことが特徴です。原料をそのまま瓶詰めにするため、蜂蜜そのものの味とクオリティが常に求められます。そのために大切なのは”取れた場所、取る人、ミツバチの元気さ”の3つ。

驚くことに、ミツバチは育て方によって性格が変わるのだとか。水谷養蜂場のミツバチは大人しい性格が特徴で、長年培った伝統的な技術がそれを可能にしたそうです。ミツバチには対等の仲間として接し、会話を大切にする。代々受け継がれてきたその教えを守ることで、美味しくて安全な蜂蜜をつくり続けているのです。

厳しい環境でも諦めない。養蜂家の方々の想い

養蜂業界のメイン事業は蜂蜜をつくることだけではありません。もうひとつ「農家へのミツバチの貸し出し」も重要なメイン事業です。イチゴ、メロン、トマト、スイカ、ナスなど多くの作物はミツバチによる受粉で成り立っています。養蜂は日本の農業を支えるとても重要な存在なのです。

しかしその養蜂業界はいま、厳しい状況に立たされています。原因のひとつは地球温暖化。この数十年でミツバチの状態はどんどん変わってきています。環境が悪化していく中で現状維持することは、成長を促すよりも難しいこと。それでも諦めず、少しでも現状維持からプラスへ繋げていくことが使命だ、と水谷養蜂場の皆さんは考えています。

守ることと、変化すること。明るい未来のための取り組み

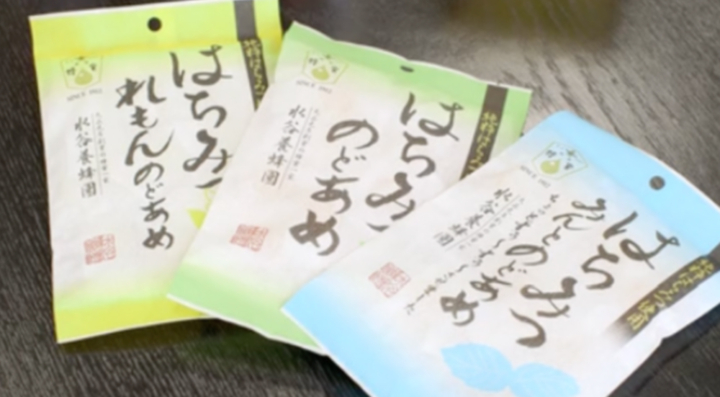

水谷養蜂場では養蜂の未来のために、さまざまなことに取り組んでいます。例えば、伊勢の飴屋さんと共同開発した”はちみつのど飴”は、国産蜂蜜ならではの繊細な味がいきた人気商品です。

さらに現社長の水谷友彦さんは海外の養蜂家の方々との交流、買い付けにも力を入れています。

実際に現地へ赴き、環境や品質はもちろんのこと、トレーサビリティ(製品の調達から廃棄までを追跡して安全を守る取り組み)も重要視しているそうです。

未来を見据え、伝統を守りながらも、どんどんと変化を続けていく水谷養蜂場。「僕は、次の経営者が考えることを全面的に支持するし、求める味が変わっても構わない」と水谷社長は語ります。しかし、ただひとつ譲れないことは、必ず自分の舌で味を確かめること。ミツバチが運んできたものを、一切の手を加えず製品にする。誤魔化しが効かないからこそ、一定の味を保ち続けるにはブレない味覚が頼りです。

芯には変わらぬ強い思いを持ちながら、変化を恐れず新たなことに挑戦していく。そんな姿勢が養蜂の未来、農業の未来を明るいものにしてくれるのかもしれません。

水谷養蜂園は大正元年創業。初代松治郎が蜜箱3箱からはじめた、はちみつ専門の会社。

はちみつはジャムのような加工品ではなく、原料を瓶に詰めるのみ。原産や品質が味にダイレクトに反映されるため、一定の味を提供し続けることは非常に難しいといえます。さらに近年では国産の蜜源が減少しており、国産はちみつ価格の高騰が懸念されています。こうした中、代表取締役 水谷友彦氏は海外と直接コミュニケーションをとり、自分自身の目と舌でみてトレーサビリティーと味をチェックしブレンドすることで、変わらぬ水谷養蜂園の味を提供し続けています。

養蜂業は、イチゴやメロンを手掛ける農家に蜂を貸し、果樹の受粉を促す「ポリネーション」も重要な役割。いまでは全国的に広がったポリネーションも、二代目清一が研究開発したもので、水谷養蜂園は現在の農業を支える一役を担っています。

現在は飴などのはちみつ食品やプロポリスなどのサプリメント、さらに各種ハーブ・スパイスを調合したはちみつの新しい提案として「Tamitu」を展開。松阪商人のルーツを学び「いいものは世界に発信できるはず」と語る社長のまなざしは、次世代への期待にあふれていました。

[企業名]水谷養蜂園株式会社

[出演]代表取締役 水谷友彦 他

| 基本情報 | |

|---|---|

| 住所 | 〒515-2133 三重県松阪市松ヶ島町430-1 |

| 電話番号 | 0598-52-0306 |

| 公式サイト | https://www.mizutani.co.jp/ |

※情報は取材時のものであり、変更の場合があります。

| 動画リンク先 | |

|---|---|

| YouTube | https://youtu.be/V4vGbaHVjnY |